紀錄片跟影評之間有一個共同的窘境,就是一般人總對於這兩種創作抱以「客觀」的期待。雖然他們對於「客觀」與「主觀」之間的概念並不如理論行家那般精確,卻根深柢固的認為紀錄片應該「忠實呈現事實」而批評應該「公正地陳列褒貶」。事實上這雖然技術上的苛求,卻不應該是「唯一」的創作與閱讀方式。

關於理論問題我無意在此處理,只是想要談談在看《艾蜜莉》的時候,這支紀錄片在閱讀上的歧義,挑撥起主/客觀之間有趣的辯證。

《艾蜜莉》紀錄了一位女性艾蜜莉與她的伴侶小桃之間(非肉慾方面)的親密日記,而艾蜜莉與小桃之所以成為鏡頭下的焦點,主要在於兩個人的愛戀逸出了傳統一陰莖配一陰道的框架。這裡我必須使用生理的性器官陳述的理由在於,小桃的性別位置使得難以直接以大眾已經能輕易理解的「異性戀」、「同性戀」來加以敘述。片中小桃明確地說明自己是個「跨性別」而拒絕依照生理構造被稱呼為「女性」,換言之她與艾蜜莉的交往應該以異性戀視之;然而艾蜜莉卻始終以同性戀視之(儘管她嘴上說她沒考慮過性向問題),堅持小桃是她的「女友」,而並不遵循對方的規則行事。雙方的主觀造成衝突,對性別議題有所深入的觀眾或許已經敏感地期待這樣的衝突,會在影片中被探討、釐清。

但是本片沒有,甚至這樣的分裂一直存在而兩人之間愛意依舊綿綿。導演在這個議題上不主動進行發問的結果,看似客觀地對小桃的身份議題不置可否,然而這個曖昧性卻賦予片中許多對白有了歧義的空間。例如小桃在看艾蜜莉為她拍下的平胸手術全紀錄時,感覺是看自己像是在看陌生人。此一看法某種程度上可以當成「他」對於自己當時「乳房隆起」的身體感到疏離;又同時可以解釋成艾蜜莉掌鏡的主觀視角依然把「他」當成「她」來看待,所以讓小桃自己覺得陌生。如果導演本身主觀地介入,針對性別認同的問題進行追問,那麼這句話無疑比較接近於後一解釋;反之若導演更強化片中對「跨性別」定義的探討,那就比較接近前一解釋。唯有導演什麼都不解釋,這樣的句子才變成對讀者心中性別視野的大考驗。對跨性別一無所知者傾向從字面上認定,這就只是小桃陳述自己的陌生感;而對跨性別議題有敏感度的讀者,就會憑著自己的知識開始瞎猜。

從這樣的分析來看,《艾蜜莉》的歧義似乎來自於讀者自己被知識牽著鼻子走,出現了「想太多」的毛病,導演根本沒有這層意思。 (當然,電影批評是否一定要尊重並接近導演的意思,相信一般觀眾與接觸過相關理論的人看法會南轅北轍) 但我並不認為這完全可以由讀者負責。事實上我更懷疑這是導演因為其對性別理論的理解而故意設下的圈套。因為紀錄片不同於劇情片,劇情可以完全事先設計要拍攝的內容,並精準地只拍攝所需鏡頭;而紀錄片卻必須由大量的漫無目的的資料中重新整理出一個脈絡。《艾蜜莉》片中不想追問跨性別的定義,卻一直剪出艾蜜莉在言行中質疑、悖離小桃自我認同的片段,讓片中兩人平日重覆性很高的對話每一次都可以無礙地被以同樣的延伸方式去誤讀。這種高度的一致性,彷彿是以模糊來對抗標籤化性別的主動策略。

在所謂LGBT的同志族群中,T(跨性別)的確是最難以標籤化的一群。單單以想要動手術改變原生性器官外貌的族群來說,到底是稱為「變性者」比較政治正確,還是稱為「還原性別者」比較正確?這個問題就相當的麻煩。而單純喜好易服的族群與想要手術的族群是否能統一以「跨性別」名之,又是個剪不斷理還亂的問題。換言之,鏡頭下故意模糊化跨性別的議題就是故意突顯跨性別的議題,這種弔詭讓《艾蜜莉》這個文本的意義足以無限擴張,豐富性遠勝過一般主動挑明的爭辯。

只是話又說回來,導演觀點的曖昧使得沒有性別意識的觀眾反而無法去發現「原來跨性別是這麼大的題目」。也就是說要推論導演用主觀的模糊來詮釋跨性別時,本身是建立在讀者主觀地選擇了用性別論述去切入的情況下,才能產生的結論,換言之極有讀者過度詮釋之嫌。到底是創作者還是詮釋者率先用主觀挑起了這一連串無限膨脹的連鎖反應?這個問題很難有答案,不過卻是某種看電影的趣味之所在。

2011年3月23日 星期三

2011年3月22日 星期二

金穗33專題:《焉知水粉》的族群政治學

東南亞新移民的問題在這幾年的社會並不受到特別的重視,但是在影像創作圈蔚為顯學。不但在金穗影展是常常出現的命題,甚至連《歧路天堂》、《台北星期天》等商映長片都已經出現。影像工作者好關注弱勢固然呈現出豐富的人文關懷,然而電影做為一門藝術,即便是有意義的題材,仍不免面臨到「創新」的要求。在面臨越當紅的焦點時,其創意要在眾聲喧嘩中脫穎而出,就是難能可貴的。

《焉知水粉》讓我感到驚艷的地方就在這裡,撇去蔡振南、黃健瑋二位根本超越「金穗」檔次的演出之外,其實在本身劇本的創作上就為新住民的題材找到另一個出路,而且這條出路又如此地觀照著台灣本土的歷史情境,使得足以挖掘、引申的韻味更加醇厚。

《焉知水粉》的主線是以蔡振南、黃健瑋父子情感做為軸心開展的。蔡振南飾演包子店的老闆阿旺,早年喪妻;在兒子啟雄北上發展,可能難以傳承家業的情況下,應徵了越南新娘阿英 (廖苡喬飾) 來店內幫忙。兩個年輕人玩起越南包子的新口味,卻意外觸碰到了父親心中無法忘懷的情感,於是阿旺與阿英的衝突也就在一夕間爆發……

道地的台灣人阿旺向北方來台的外省軍官學包子,與啟雄向越南新娘阿英學越南包子,兩段情節一明一暗,形成對仗的美感。但是當衝突一起,兒子向父親頂嘴揭穿他對兩種外來口味的差別待遇時,又把這樣的對仗轉為對比。電影的背景設定在1993年,正是南進政策開始的時期,台海兩岸之間因為長期國族論述的影響,經濟的開放有一發不可收拾之勢;而執政黨內當權者有意援東南亞抵抗對中國的依賴,顯然造成了一些不安。人物間的關係對難以在檯面上觸碰的政治問題點到為止,在經營與收斂之間的拿捏頗見力度。

透過新移民反思新住民,兩個族群一字之差,卻在台灣有著天差地遠的發展。前者隨著國際經濟局勢、台灣男女失衡的影響,群體在本地日漸擴大,卻是發聲微弱的一群;後者隨著歲月而逐漸凋零,在政治的影響力卻仍有一席之地。兩代的交鋒之間顯示族群問題在世代之間的遞移,然而不變的問題是:為什麼我們總要在接納/拒絕、施恩/掠奪的抉擇或詮釋上,自己製造出那麼多的衝突?

電影裡要回答這個問題並不難,父子之間少了妻子/母親的調和。說到底包子到底哪種口味賣得好並不是重點,對於逝去者應該堅守懷念或試著出走才是問題。台灣社會面對族群問題的思維與論述總是太多陽物崇拜,由口號與象徵聳立的認同神主牌讓代代人都喘不過氣來。什麼時候放下這些大論述,達成由母性的觀點把每個族群都真正地看成「人」來思考的共識,就像片尾孩子可以搬出「媽媽這麼說」來減緩可能的衝突,那麼,或許困局可以更容易地被解脫。

《焉知水粉》讓我感到驚艷的地方就在這裡,撇去蔡振南、黃健瑋二位根本超越「金穗」檔次的演出之外,其實在本身劇本的創作上就為新住民的題材找到另一個出路,而且這條出路又如此地觀照著台灣本土的歷史情境,使得足以挖掘、引申的韻味更加醇厚。

《焉知水粉》的主線是以蔡振南、黃健瑋父子情感做為軸心開展的。蔡振南飾演包子店的老闆阿旺,早年喪妻;在兒子啟雄北上發展,可能難以傳承家業的情況下,應徵了越南新娘阿英 (廖苡喬飾) 來店內幫忙。兩個年輕人玩起越南包子的新口味,卻意外觸碰到了父親心中無法忘懷的情感,於是阿旺與阿英的衝突也就在一夕間爆發……

道地的台灣人阿旺向北方來台的外省軍官學包子,與啟雄向越南新娘阿英學越南包子,兩段情節一明一暗,形成對仗的美感。但是當衝突一起,兒子向父親頂嘴揭穿他對兩種外來口味的差別待遇時,又把這樣的對仗轉為對比。電影的背景設定在1993年,正是南進政策開始的時期,台海兩岸之間因為長期國族論述的影響,經濟的開放有一發不可收拾之勢;而執政黨內當權者有意援東南亞抵抗對中國的依賴,顯然造成了一些不安。人物間的關係對難以在檯面上觸碰的政治問題點到為止,在經營與收斂之間的拿捏頗見力度。

透過新移民反思新住民,兩個族群一字之差,卻在台灣有著天差地遠的發展。前者隨著國際經濟局勢、台灣男女失衡的影響,群體在本地日漸擴大,卻是發聲微弱的一群;後者隨著歲月而逐漸凋零,在政治的影響力卻仍有一席之地。兩代的交鋒之間顯示族群問題在世代之間的遞移,然而不變的問題是:為什麼我們總要在接納/拒絕、施恩/掠奪的抉擇或詮釋上,自己製造出那麼多的衝突?

電影裡要回答這個問題並不難,父子之間少了妻子/母親的調和。說到底包子到底哪種口味賣得好並不是重點,對於逝去者應該堅守懷念或試著出走才是問題。台灣社會面對族群問題的思維與論述總是太多陽物崇拜,由口號與象徵聳立的認同神主牌讓代代人都喘不過氣來。什麼時候放下這些大論述,達成由母性的觀點把每個族群都真正地看成「人」來思考的共識,就像片尾孩子可以搬出「媽媽這麼說」來減緩可能的衝突,那麼,或許困局可以更容易地被解脫。

2011年1月27日 星期四

夜市裡的政治人生─評《雞排英雄》

做為挑戰新年檔期的賀歲片,《雞排英雄》善用綜藝諧星的特色去形塑角色,也參入了不少笑料和熱鬧的場景,整體劇情的節奏掌握也是大抵流暢,我的預計是可以輕鬆的開出紅盤。在未來或許會有更多觀眾一起分享這個故事的情況下,箇中人物的表現或是笑料的分享心得也許不可勝數,所以本文也就暫且繞過這些「比較好看」的部分,來談談除了笑鬧之外的「其實也很有趣」的問題。

做為挑戰新年檔期的賀歲片,《雞排英雄》善用綜藝諧星的特色去形塑角色,也參入了不少笑料和熱鬧的場景,整體劇情的節奏掌握也是大抵流暢,我的預計是可以輕鬆的開出紅盤。在未來或許會有更多觀眾一起分享這個故事的情況下,箇中人物的表現或是笑料的分享心得也許不可勝數,所以本文也就暫且繞過這些「比較好看」的部分,來談談除了笑鬧之外的「其實也很有趣」的問題。近十年來的台灣電影,為了擺脫上個世代導演們影展大獎與觀眾呵欠同時連連獲得的窘況,輕喜劇多在所有,甚至連非喜劇取向的電影,也往往摻入喜劇式的無厘頭風格。用笑點經營觀眾,未必都有所斬獲,倒是無謂的胡鬧總令人啼笑皆非,倒盡胃口。對於《雞排英雄》,本來我也有這樣的疑慮,但是編導一身的葉天倫展現出令人訝異的野心,笑鬧的背後埋藏了宏大的台灣政治眾生相,讓兩個多小時的電影宛如超長版的政治漫畫一般淋漓。

《雞排英雄》談政治,有明有暗。明著來的就是由豬哥亮飾演地方民代,在前半段把整套「政治黑暗」的刻板印象搬弄一遍:官商勾結、唯利是圖、逢場作戲、不學無術。這種十個台灣編劇九個會寫的樣板角,並無足觀(豬哥亮的戲反而是在後段的情感細膩處較為精彩);暗諭的部分卻是有聲有色,入木三分。

整部電影起於選舉、終於抗爭,選舉與抗爭,是台灣政治最重要的表演舞台。如果熟悉網路次文化,更不難理解「八八八夜市」取名的深義,絕不是片中喜祥的「發發發」,而是出自2004年,擬凱達格蘭大道上抗議群眾瓦斯氣笛聲而發明的謔稱「叭叭叭」。叭叭叭夜市是選舉後的抗議,是兩大表演舞台的完整結合。是以頭尾兩幕戲這麼一框,八八八夜市的地界可就明晰可辨。

隨著劇情的演進,八八八夜市面臨消失危機,攤商高舉「在地精神」的大旗自救,一切看似義正辭嚴,不過細究起來,片中的「在地精神」在描述上,其實是虛的。跟台灣許多真正有著自己性格與文化的夜市,諸如士林、逢甲、羅東、六合等等比起來,八八八過去的故事只限於攤商個別的辛酸命運,卻未延伸出在此聚集並且發展到成為想像共同體的歷程。攤販之間的互動有爭有和,不過相爭的主題零散,合作又缺乏交心的過程,只是面對外來生存壓迫時臨時的烏合行動。如果要把這樣的內容導向討論台灣近年來風行的社區營造,實在是不合格的。

然而,當攝影機幾度俯瞰整個夜市,狹長的小道旁旗幟紛飛,除了店名之外還出現了幾個台灣地名特別的顯眼,有類台灣地圖一般。這時候,八八八性格的貧乏反而使它不必侷限是一地的夜市,而是整個台灣的縮影。再回頭來看攤販之間的設定,有閩有客還有新住民,族群之間小衝突不斷,卻在利益的面前肯裝模作樣地合作陪笑。他們與這塊地方原本的地緣未必深厚,聚集的原因多半是走投無路的不得已,這點也切合了台灣幾百年來的移民史。至於缺席的國語族群,則被目為外來份子,高高在上、財大權大、掌控傳媒的模樣,儘管對某些族群來說有污名之嫌,卻又的的確確反映了台灣當下的政治語境。

甚至藍正龍飾演的主角阿華,也合乎台灣政治中對於理想領導者的想像:以身必躬親的親民性格營造個人魅力,能提供切身的服務卻未必具有擘畫的遠見,只要敢言的Guts不見得要有細膩的手腕──幸而片中他最愛玩的布袋戲偶是武松不是孫悟空,不然還真的變成某位過氣政治明星的影射了。

在這種政治環境底下,柯佳嬿飾演的記者林亦南,處境就不得不變得多餘而尷尬了。當她用投影機在牆上投射出記者父親深入社運場合的照片時,那一幕的五味雜陳遠遠超過了個人親情的層次。林亦南的動作對照她在現實中不如意又不妥協的窘境,孤芳自賞、自艾自憐的味道十分強烈。她似乎有意傳承父執輩公民運動的理想與熱血,但是在八八八夜市這種政治氣氛裡,一路走來始終格格不入。即使劇情刻意讓她在社區服務中變成阿華般的公僕模樣,但是她所有內在的、深層的心境,卻從未與夜市有所交流,還是只能在暗房裡獨自品嚐。或許她有那麼一點點資源,在時勢成熟時發動合縱連橫,取得戰果。但是她所爭取到的勝利,卻不是公民運動精神的紮根。八八八的攤商為了生存的延續歡天喜地,卻依然沒有意識到這太過訴諸於議員的良心,而不是從結構上,真正地根除了資源分配不平等的病因。台灣政治上的短視近利,讓看透喜劇表象背後的觀眾不免感到些許唏噓。

2010年8月20日 星期五

沒有謎團的解謎遊戲─評《被出賣的台灣》

僅管我並不樂見這樣的結果,但是《被出賣的台灣》一如我所預期的,並不是部成功的作品。先擺脫類似「根據歷史改編的劇情片,考證應該精準到什麼程度」這類見仁見智的問題不提,就一部被包裝成懸疑類型片的作品來說,《被》片在劇本的編寫上就犯下許多失誤,以致於缺少引人入勝的樂趣。尤其在電影本身的謎底,已經可以從劇情以外的歷史知識中確知時,沒有精心鋪陳謎團的敘事節奏,更容易讓暴露其索然無味。

僅管我並不樂見這樣的結果,但是《被出賣的台灣》一如我所預期的,並不是部成功的作品。先擺脫類似「根據歷史改編的劇情片,考證應該精準到什麼程度」這類見仁見智的問題不提,就一部被包裝成懸疑類型片的作品來說,《被》片在劇本的編寫上就犯下許多失誤,以致於缺少引人入勝的樂趣。尤其在電影本身的謎底,已經可以從劇情以外的歷史知識中確知時,沒有精心鋪陳謎團的敘事節奏,更容易讓暴露其索然無味。在有些影評中已經指出本片過度二元化「統/獨」、「中國/台灣」這樣的連結,以致本片顯得貧弱蒼白。對此,我只同意二元對立的論調可能失之膚淺,但是從更多好萊塢電影以單純的善惡對立就能賣座的經驗來說,這個缺點僅在評論電影的思想價值與藝術價值上有其意義,並不能解釋本片其實根本不好看的關鍵。我想要指出的是,《被出賣的台灣》在二元對立元素運用上(而非政治立場上)的過於偏頗,才讓這部電影失去了可看性,淪為只能利用議題,吸引具相同政治傾向者的觀注。

在肅殺氛圍的營造上,這幾個片段固然表現得淋漓盡致,只是時間點不太對了──我沒有興趣在這裡探究1980年代的台灣是否還有這樣的場景,所謂「時間不對」並非歷史意義上的,而是電影手法意義上的。對於觀眾而言,多半是會被電影說服而從主角的立場去觀看整個故事的。剛來台灣的凱利調查都還沒有開始,對於案子的真相,他抱持很多疑問而沒有答案;對台灣時局,片中也交代了他的知識是一片空白。換言之,「台灣是被出賣的」這樣的答案,是凱利最終會找出的答案,也是觀眾在電影過程中會慢慢發現的結論。在這個時候下如此重手去刻劃台灣民主的假象,那麼對於案子背後的黑暗早就昭然若揭,又何需再靠主角帶著觀眾去追尋?

無論《被》片刻劃的台灣當時圖像:獨裁、高壓、恐怖統治……等等是否正確,至少在刻劃時要被人信服,那麼它需要的並不是從頭到尾塞滿了過多槍子、制服警員、皮笑肉不笑的官員、造神運動的圖騰。這些符號當然應該要出現,但是在出現之前,更需要一些歌舞昇平、一些表象的民主,來製造足夠的反差。其實,凱利來台時受到的盛宴款待與離台前的相互敵視,稍有那麼一點點韻味。可惜劇本沒有貪心的抓著晚宴來表現國府當局者的八股嘴臉,一看就知道是反派角色的模樣反而失去了變臉時的張力,更少了敵暗我明時扣人心弦的樂趣。

本片的另一個失誤,則是角色過度浪費導致的劇情鬆散。一個故宮院長千呼萬喚始出來,結果除了公開被害教授的祕密之外,別無他用。其對於民主的付出交代薄弱,最後的犠牲自然也就莫名其妙。另外還算吸睛的女角美星(Mintita Wattanakul 飾)既然具雙重身份,藉其敵、友不明的情況大加發揮必然更有賣點,結果穿針引線的工作反而交給一個平板的角色「明」(刁毓能飾),美星只淪為功能性的作用,跟故事線的緊密度有限。軍方將領的出場到結束都沒頭沒腦,身份與動機的介紹都貧乏之至。一大群扁平的人物來來去去,實在得難讓人有什麼情感的認同。

這樣的問題會發生實在令人費解,如果說劇本在處理美麗島事件(1979)、林宅滅門血案(1980)、陳文成命案(1981)、江南案(1984)等前後五年、政治意義也稍有不同的事件可以大開大閤,拋去史實包袱而加以融合改編,以虛構創造更高意義的「真實」,那麼何必每一個案子都要獨立的創造一個受害者,使得角色「影射」的成份高過於自我的性格?

或許答案是,即使《被出賣的台灣》擁有高度的好萊塢血統,但是幕後推手的製片兼編劇刁毓能終究放手的不夠,沒能讓這部片成為真正娛樂優先於政治思想的作品。話又說回來,做出本片「政治」至上的結論很容易,但是在台灣這個「政治」意義被藍綠統獨給霸佔的語境裡,我實在還要多花一點文字來爬梳指導本片的「政治」為何,以事先辯駁這個結論被某些國族認同立場不同者拿去斷章取義的論述。

在凱利回到美國的時候,出現了很有趣的一幕:凱利的特寫鏡頭,原本在角色臉上的焦距,變到了美國國旗上。過去當大螢幕上有美國國旗飄揚時,總是擁有自由、解放、獨立等等頌揚美國精神的意味,但是在《被出賣的台灣》裡,即使劇情實在很難讓人投入,不過走到這個時候看見美國國旗,還是能感受到其意味變成了:鄉愿、欺騙、虛偽等等深刻的諷刺。比起對於國民黨統治暴行的淺白而表面,本片對於美國以其立國精神自傲,並且自居為世界民主推廣者的部分,反而更加深刻。刁毓能最終還是以一個美國人的立場在與台灣的歷史對話,其所觀注的政治也比較像是後殖民主義的範疇。圍繞本片那些統獨立場的揣測雖然也是合理的解讀角度,但又不免顯得有些看熱鬧的成份了。

2010年5月22日 星期六

紀錄片即時通─評《帶著夢想去旅行》

在台灣玩部落格的朋友,大概很難不知道「彎彎」這個名字。被媒體封為「部落格天后」的她,憑著簡單的塗鴨,不但成為台灣最具人氣的部落客,同時也創造出個人獨立的品牌。寫部落格可以當作事業或許是很多人的夢想,那麼彎彎無疑地讓這些人有了夢想成真的希望。

在台灣玩部落格的朋友,大概很難不知道「彎彎」這個名字。被媒體封為「部落格天后」的她,憑著簡單的塗鴨,不但成為台灣最具人氣的部落客,同時也創造出個人獨立的品牌。寫部落格可以當作事業或許是很多人的夢想,那麼彎彎無疑地讓這些人有了夢想成真的希望。紀錄片《帶著夢想去旅行》拍攝的出發點,是2008年彎彎為感謝讀者所舉辦的全台簽名會。換言之,紀錄的緣起顯然不是抓到了什麼潮流的脈動,反而有在浪潮高點上的錦上添花的意味。不免令人想起兩年前,《星光傳奇》(許明淳)搭「超級星光大道」第二季的熱潮、《態度》(Circus、林家緯、廖人帥)搭台啤籃球隊奪下超級籃球聯賽冠軍的鋒頭,紛紛以紀錄片之姿,難得地躋身院線,卻遭來「災難」(林木材語)、「谷底」(Ryan語)之譏,足見添花之事難免受諸多外力左右,除了Fans們看得開心之外,要取得自身的價值並不容易。

坦言之《帶著夢想去旅行》訂下這樣的主題,再加上有利益糾葛的出版社就是後頭主要製作者,在先天上就不容易擺脫這種原罪。貼身觀察這麼一個平凡卻又引領著潮流的人物必有諸多議題能夠發揮,然而在好不容易觸及社會現象的觀察時(例如遠嫁中東的台灣母親與彎彎間的異國交會),導演卻又選擇蜻蜓點水式的掠過,整部片子聚焦於彎彎個人特質的塑造。固然,沒有人能夠聲稱個人特質的紀錄在重要性上亞於社會現象的觀察,然而議題縮小的時候,仍不面令人懷疑的是,這樣的電影除了讓彎彎的書迷、網誌迷滿足了對偶像的親近慾望之外,還有什麼吸引人之處?

不過顯然地,比起《星光傳奇》或《態度》之流,本片雖然議題的侷限性重蹈覆轍,整體的感覺似乎比較沒有那麼令人不舒服。一方面輕快的剪接節奏沖淡了矯情的疑慮,二方面電影與網路兩種媒介的對話,在片中確實也成就了部分的火花。

電影的發展迄今百年有餘,而部落格的流行才短短十數年。不過這兩種媒介卻有一個有趣的共通點,就是對於其他型式藝術幾乎無所不能包容。在這的網路頻寬越來越大、影音壓縮傳輸的技術越來越進步的年代裡,Youtube 之類網站使得網路的使用者可以應用電影的形式對其他人發聲;而電影怎麼去和這個青澀後起的小輩對話,迄今嘗試的動作似乎略顯步屢蹣跚。雖然《帶著夢想去旅行》應該沒有這樣的野心去做這樣的試驗,然而因為被紀錄對象對網路媒介的熟稔,意外地為電影本身注入了這樣的活水。

網路的互動講求的是快速而不是完整,絕大多數的資訊都是在即時的、零碎的片段中交換完成。例如部落格就是以一篇又一篇的文章發表為主角,解構掉了過往個人架設網站時所需要的大架構規劃;而以twitter、Facebook、Plurk等為首的微網誌,又正在以隻字片語的型態解構尚需起承轉合的部落格寫作。這種割裂、零碎、即時的性格,也呈現在本片之中。

但我的意思並不是要指稱本片的剪接手法跳躍──電影以零碎的剪接手法刻意去切割故事固然有之,但觀眾在解讀電影意義的時刻,依舊會視其中的脈絡重新組合、詮釋出一個龐大的「意義」,換言之電影本身依然是完整的,而且觀眾與文本的互動不完全是即時的,很大部分是在不斷地回溯中完成。《帶著夢想去旅行》剪接的跳躍不但離諸多經典甚遠,為了其主打的觀眾群(彎彎讀者)恐怕也不敢做太晦澀的嘗試。我真正指的是,在片中的彎彎動畫,不斷天外飛來一筆地出現在畫面上,以淺白、簡短、搞笑、無深刻意涵的方式插入「註解」,吸走視覺焦點又干涉觀眾思考的方向。每一次這種動畫的出現,彷彿都是在為剛才的片斷做一個了結,從此之後的影像又是另一篇網誌、另一則噗浪,與前頭只有鬆散的關係。觀眾對於影像的反應就在這樣的岔斷中,逐漸變得即時而零碎了。

2010年4月24日 星期六

又混又天之《混混天團》

很不客氣地說,這真是個又「混」又「天」的電影。

「混混」加「天團」為這個故事帶來什麼新的東西?我想了半天,想不出來。范逸臣的樂團從頭到尾跟混混的生活沒什麼交集,他所處理的問題──友情、愛情、麵包,也通通都只是自己的問題,根本沒有對立威廉這個混混有任何的反饋。兩個人的情感交流只能算是立威廉單方的一廂情願,而且也不是基於對范逸臣音樂的感動,只是基於他對童年時光的緬懷。左看右看,兩個不同題材的東西結合得鬆鬆散散,如何能讓觀眾的情感投入其中呢?

以戎祥的胖胖堂樂團來寫個故事,似乎還更有趣、更切題、更新鮮一點。

的確,電影本身笑點不少,甚至有些我也辨不清是笑點還是亂搞了。比方說,T家速食店的員工提著M家的提袋,還說是趁店長不在時炸出來的(果然嚴重到要趁店長不在);比方說,兩場下得莫名其妙的雨;比方說,摩托車摔車之後會自行爆炸(讓我想到「流言終結者」);又比方說,比《艋舺》裡萬華群毆還更跟花拳繡腿的打鬥。但是這些亂七八糟、零零落落的東西,最後到底組合成什麼?

也許很多人覺得《海角七號》的劇本也很鬆散,不過好歹林宗仁「幹,我是國寶」的笑點蘊藏了老人家要舞台的辛酸,也給了他擠上海角舞台的強烈動機,和成名時讓觀眾滿足的理由;反觀《混混天團》裡唱歌仔戲的老人家們出場搞了半天的笑,可是觀眾看不見傳統戲曲掙扎的落寞,當然也感受不到搖滾結合歌仔戲有什麼動人之處。

我只能說,錢人豪是個很好的廣告跟MV導演──滿屋子的綠茶瓶跟沈玉琳故意搖了兩下山茶花讓我記得清清楚楚,可是樂團裡到底誰家是幹什麼的,要回憶還得多花點腦筋;音樂的音量、迴音、背景干擾調得一模一樣,根本不分是要表現現場實際聽到的聲音,還是為了帶動情緒才做的配樂。如果當成「電影」來看呢?多線劇情跳接得莫名其妙,難以理解事件為何要這麼排序;莫名其妙的串場角色來來去去,把原本就已經不夠鮮活的主角搞得更加無趣;不合時宜的口調、方向感混亂的運鏡、毫無說服力的演出方式、欠缺思慮的角色生活環境……不曉得這些問題,是否又能有個「電影公司」出來背黑鍋。

最後,夢幻一點好了,來談談夢想。這電影唯一強調出來想要感人的點,就是對夢想的堅持。不過通片裡人人都把音樂當夢想,那麼是不是該讓音樂對人的意義各有不同?老是把「音樂」、「Rock」掛嘴邊,實在只會把它們廉價化。套句星爺的詞,「夢想是要供在心裡面尊重的,像你這樣整天掛在嘴邊講,毫不介意,你是何居心?」把音樂當夢想,麻煩請演出來,別光靠台詞講;就算要講,也麻煩多變化一點,跟女孩子說情話如果永遠都只會「我愛你」,久了也是會膩的。

2010年4月12日 星期一

《珍愛人生》的兩個女人

《珍愛人生》(Precious)談的是一個貧窮非裔女性如何反抗命運的故事,「貧窮」、「有色人種」、「女性」三者身份相對於資本主義的、白人的、男性沙文的傳統美國社會來說,都是處於弱勢族群的角色,鮮明的弱勢者符號,也幾乎註定了觀眾必須施予同情的角度。幸而導演李‧丹尼爾斯 (Lee Daniels)用割裂的剪接以及仿紀錄片式的鏡頭晃動或拉近/拉遠,稍稍冷卻了濫情的可能。不過,我並不僅僅因其較為收斂的氣氛營造而感到滿足,而是試著想要在這個人奮鬥史之中,看見更多的意義。值得慶幸的是,這個貪婪的要求,在電影對於旁支人物優秀的形象塑造下,竟也順利的獲得滿足。

《珍愛人生》(Precious)談的是一個貧窮非裔女性如何反抗命運的故事,「貧窮」、「有色人種」、「女性」三者身份相對於資本主義的、白人的、男性沙文的傳統美國社會來說,都是處於弱勢族群的角色,鮮明的弱勢者符號,也幾乎註定了觀眾必須施予同情的角度。幸而導演李‧丹尼爾斯 (Lee Daniels)用割裂的剪接以及仿紀錄片式的鏡頭晃動或拉近/拉遠,稍稍冷卻了濫情的可能。不過,我並不僅僅因其較為收斂的氣氛營造而感到滿足,而是試著想要在這個人奮鬥史之中,看見更多的意義。值得慶幸的是,這個貪婪的要求,在電影對於旁支人物優秀的形象塑造下,竟也順利的獲得滿足。在《珍愛人生》中出較有戲份的角色幾乎都是女性,尤其圍繞在主角身邊最重要的幾個人物:由莫妮卡(Mo'Nique)飾演的母親、由寶拉巴頓(Paula Patton)飾演的語文教師,更是各自代表了一方的勢力,在女主角珍愛(Precious,嘉柏莉西迪貝 Gabourey Sidibe飾)的身上,展開一場權力的拉鋸。這幾個角色的演出,交織出更精彩的圖像。

父權社會中賦予男性征服、佔有女性(以提供「愛」與「照顧」做為包裝)的權力,使得珍愛的母親失去保護女兒的勇氣;而顢頇的社福體系對於個案訪查的工作,既無能為力又虛應故事,更造成珍愛悲慘人生的延續。由此可見,珍愛面臨的境遇,是整個結構的壓迫,而不是個人運氣的不佳。既然是結構的問題,勢必不只有一個人會面臨相同的處境。珍愛在文學課堂上的同學們固然同樣是體制中的受害者,其母親以及語文教師──這兩個牽動她生命的長輩──其實也都碰到「如何去面對體制壓力」的難題。她們對於生存之道選擇的差異,也造成了後來截然不同的境遇,而以她們為首的兩個場域:家與寫作班,也呈現了極為相異的氣氛。

毫無疑問地,直到最後一場大告白之前,珍愛的母親在電影中並不是個討觀眾喜的角色。單單見她好吃懶做、指使女兒,甚至是連珠砲般還帶有節奏感的長串俗話狂飆,都在電影敘事偏向主角立場的情況下,通通被歸入反派的形象中。然而,在最後她對著社工與女兒一場憤怒揉和著悔恨的宣洩,卻幾乎又激起了觀眾的同情。導演在這場戲的鏡頭處理上,幾乎與珍愛向社工吐露家庭實情的戲差不多,也就是說,雖然珍愛的境遇極大部分可以歸咎於母親的責任,但是電影並未對兩人進行道德上的揚抑褒貶。這種冷漠的觀察角度除了避免過於濫情的目的外,其實也可以解讀為對珍愛母親境遇與行為動機上的同情,沖淡掉了對其行為後果的譴責。

珍愛的母親在面對體制壓迫並非沒有憤怒,但是在行動的策略上,她卻試圖由體制內的方式爭取自己的空間。當她面對丈夫行逕的忍氣吞聲時,代表的不是默許,而是為了確保得到男性照護的羽翼而做出的交換。而悲劇的是,這樣的策略非但無法奏效,同時還使得她自己也成為壓迫體制的一部分。所以,儘管珍愛的父親在鏡頭中出現的極少,但是他的存在仍然嚴重地干擾著這對母女相互理解的可能。珍愛的母親不斷地動用她的權威身分來規訓女兒,宣洩的是她對女兒性吸引力的憎恨;而珍愛也因著父親帶給她的身心創傷,永遠失去了與母親和解的可能。

面對母親的規訓,珍愛的反抗之路是由寫作的學習開始的,而給她這份武器的語文教師蕾恩小姐(Ms. Rain),自然是與她母親站在完全相反的立場。非常有意思的地方是,在膚色上蕾恩小姐與珍愛的母親同樣是有色人種,但是在性傾向上,她卻是個女同志──一種可以完全與「渴求男性」劃清界線的身分。我無意聲稱對父權的反抗必須如此絕對,而是將它讀成一種象徵。這種激進的絕裂使她一切行事都剛強而自主,反而能為自己掙得應有的尊嚴與生活空間。

在蕾恩小姐的帶領之下,一對一教學(Each One Teach One)寫作班儼然是個小小的反抗軍。這個班級的成員幾乎都是女性,只有一個鏡頭偶然出現男性學員的影子,而且他還沒有其他的戲份。這些學員們將照顧珍愛的男護士「虧」到羞赧無言,展現了與現實世界倒置的性別權力位階,由此看出這些「惡女」如何跳出了父權的規訓;而她們之間由對立走向親密的關係,和珍愛與母親之間日益嚴重的對立相比,又彷彿是女人應該如何對待女人的深刻寓言。

從珍愛家與寫作班的對比中,顯示出珍愛的人生不僅只是一個力爭上游勵志故事,也可以看成一卷女性運動的面面觀。而從這個角度切入,來看嘉柏莉西迪貝、莫妮克不符時下對女性外表審美觀感的造型時,似乎又有了另一種意義。

2010年4月7日 星期三

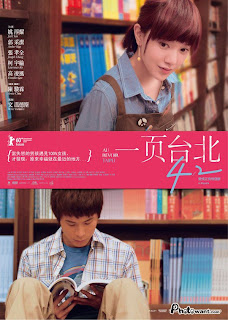

矛盾的靈魂─評《一頁台北》

《一頁台北》上映的時間在清明節前後,而台北的天氣也很配合節氣,開始鎮日雨紛紛了起來。電影院外的柏油路濕漉漉地,而進了影廳之後,才發現濕漉漉地柏油路映上各種路燈、霓虹燈的反光,就成為屏幕上演出的舞台。在現實中,潮濕的天氣往往是台北被人所詬病的理由之一,不過在電影中,這景緻反而營造出鏡花水月式的浪漫氛圍──師大夜市、大安森林公園、榮星公園,或者是其他台北的大街小巷,都是真實存在於這座城市的某個角落,然而在電影裡,我們看不見這個城市的髒亂與陰暗、聽不到旁邊的喧囂與煩擾。可人的女孩郭采潔與高雅的配樂取而代之,給台北打造了另一種風貌。

《一頁台北》上映的時間在清明節前後,而台北的天氣也很配合節氣,開始鎮日雨紛紛了起來。電影院外的柏油路濕漉漉地,而進了影廳之後,才發現濕漉漉地柏油路映上各種路燈、霓虹燈的反光,就成為屏幕上演出的舞台。在現實中,潮濕的天氣往往是台北被人所詬病的理由之一,不過在電影中,這景緻反而營造出鏡花水月式的浪漫氛圍──師大夜市、大安森林公園、榮星公園,或者是其他台北的大街小巷,都是真實存在於這座城市的某個角落,然而在電影裡,我們看不見這個城市的髒亂與陰暗、聽不到旁邊的喧囂與煩擾。可人的女孩郭采潔與高雅的配樂取而代之,給台北打造了另一種風貌。但我並不因為這樣的觀察,而認為《一頁台北》不配掛上「台北」之名,因為從精神上來說,這部電影真是徹底反應了台北這座城市的靈魂。

這要先從電影裡的「劇中劇」開始談起。片中好幾處有電視的戲,劇中人都不約而同地看著同一頻道的鄉土狗血大戲。片中有槍、有巴掌、有呼天搶地的台詞、有浮誇的表演方式,讓黑道老大豹哥(高凌風飾)邊看邊笑罵「哪有這種事」,也讓影廳裡的觀眾對於這種作品提供的「美感」發噱。然而,這些對於鄉土劇的種種嘲弄,拿來評判《一頁台北》會變成什麼樣子呢?電影裡一樣有著警匪追逐或爭風吃醋的狗血劇情;柯宇綸、張孝全、姜康哲以及一干黑道混混的表演,同樣也浮誇而刻意。然而電視裡的鄉土劇成為無聊、低俗的平民娛樂象徵,而電影卻把自己的劇情渲染成雅緻的浪漫小品,就連幾句俗話都說得溫文儒雅。

這種矛盾的對比,把台北自高身價的城市性格表露的一覽無疑。這個城市其實充斥著極大量從外地尋夢而來的遊子,但是「台北人」對於其他縣市的鄙夷又那麼惡名昭彰。正如同電影引用鄉土劇來自嘲一般,台北引以自豪的高雅氣息,實際上又有多少不是外地那些土味兒生活的包裝呢?我很難斷定這種台北靈魂的精彩展現,是來自身兼編、導的陳駿霖縝密思索後的有意為之,還是在台北住久之後潛意識的無意流露,可以肯定的是:《一頁台北》中虛假、美化的片段,恰似透過諧仿的方式,不著痕跡地揭穿了這座城市的真面目。

這種矛盾的對比,把台北自高身價的城市性格表露的一覽無疑。這個城市其實充斥著極大量從外地尋夢而來的遊子,但是「台北人」對於其他縣市的鄙夷又那麼惡名昭彰。正如同電影引用鄉土劇來自嘲一般,台北引以自豪的高雅氣息,實際上又有多少不是外地那些土味兒生活的包裝呢?我很難斷定這種台北靈魂的精彩展現,是來自身兼編、導的陳駿霖縝密思索後的有意為之,還是在台北住久之後潛意識的無意流露,可以肯定的是:《一頁台北》中虛假、美化的片段,恰似透過諧仿的方式,不著痕跡地揭穿了這座城市的真面目。看透這一點後,這部電影非但可以掛上台北之名,甚至也只能掛上台北之名。而那些不合理的、太斧鑿的劇情轉折,也變成自成邏輯的安排了。然而,《一頁台北》真正讓我喜愛的地方,倒不是這種台北靈魂的深刻呈現,而是在於其穿插笑料的方式。這幾年來的國片為了吸引觀眾,免不了都要安排笑點,然而這些笑料的安排總是需要一些有爆點的演出或台詞來輔助,常常讓各種類型的電影都莫名其妙地變成喜劇片。然而《一頁台北》的幽默總是藏在平凡無奇的台詞與表演之中,就像姜康哲與黑道人物相處的兩場戲,他只要維持平凡的表情,加上幾分天然呆的台詞,幾乎沒有起伏的戲也可以逗得人捧腹。這種高段的幽默,是我個人希望將來還能在國片裡看見的。

訂閱:

文章 (Atom)